Как развить осознанность в повседневной жизни

Многое из того, что мы делаем, думаем и чувствуем в течение дня, основывается на привычках.

Чем чаще я хожу на работу по этому маршруту, тем легче мне будет в следующий раз пройти по этому же маршруту, поскольку с каждым разом я запоминаю его всё лучше и лучше и телом и умом. Чем чаще я реагирую на слова моих родителей определенным образом, тем больше вероятность того, что в следующей ситуации я снова буду реагировать на них точно так же. Чем чаще я думаю о своей работе, о политике, о погоде за окном, о своём муже или жене определенным образом, тем больше вероятность того, что когда вновь в моём сознании всплывут эти мысли, они будут примерно такими же.

Наш организм постоянно ищет возможности оптимизировать расход энергии, и если он может что-то перевести в автоматический режим, то он с удовольствием делает это. Когда мы уже научились ходить, то нам не нужно каждый раз прикладывать к этому своё внимание. Когда мы уже научились водить автомобиль, то нам уже не нужно так беспокоиться о всех деталях процесса вождения, и мы можем направить внимание на беседу или на то, что рассказывают по радио. Когда мы уже научились ежедневно идти в одно и то же кафе на обед, то нам уже не нужно вспоминать, где брать поднос, а если мы уже хорошо изучили меню, то нам уже даже не нужно выбирать, что заказывать. Всё это мы делаем абсолютно автоматически.

Но что мы при этом теряем?

Мы при этом теряем, по меньшей мере, следующее:

- Навык присутствия в каждом мгновении нашей жизни, поставив её вместо этого на автопилот. Другими словами, теряем возможность жить.

- Свежесть восприятия, поскольку довольствуемся выученными когда-то схемами и моделями поведения. Другими словами, теряем ясность и адекватность.

- Возможность выбора, поскольку автоматизм поведения предполагает реагирование вместо сознательных действий. Другими словами, теряем возможность развития.

На уровне мозга и нейронных связей, каждое действие или суждение прокладывает «дорожку» между определенными группами нейронов. И чем больше эти действия повторяются, тем эта «дорожка» становится всё более широкой и «наезженной». Колея становится глубже, попасть в неё становится всё проще, а выбраться — всё сложнее.

Если мы хотим жить не на автопилоте, но сознательно присутствовать в каждом мгновении своей жизни; если мы хотим иметь возможность выбирать то, что мы делаем и думаем в той или иной ситуации, — нужно быть внимательными и открытыми, восприимчивыми и спокойными. Эти качества ума позволяют активироваться нейропластичности мозга, и в прямом смысле менять нашу жизнь к лучшему.

Как же сохранять осознанность в повседневности? Для этого нам нужна формальная и неформальная практика.

- Формальная практика — это собственно практика осознанности, в которой мы занимаемся только этим: медитируем. Иногда с объектом (например, дыхание), иногда без объекта (просто сидим), но занимаемся только этим. Не моем посуду, не едим, не смотрим кино. Формальной практикой можно заниматься сидя, лёжа и в ходьбе.

- Неформальная практика осознанности — это, собственно, всё остальное, вся остальная жизнь. И цель нашей практики не в том, чтобы встроить 10−15−20 минут медитации в день, а в том, чтобы любые наши дела в течение дня сделать медитацией.

Почему необходима формальная практика?

Формальная практика помогает нам настроиться на день и/или завершить его с чистым и ясным умом. Это такая же гигиена ума, как чистка зубов — гигиена тела.

В формальной практике мы погружаемся в сосредоточение намного глубже, чем во время обычных дел в течение дня, и поэтому можем заниматься глубинной наработкой навыков осознанности, которые затем применяем в различных бытовых ситуациях.

Полезная метафора для формальной практики — поход в спортзал. Когда вы делаете жим штанги от груди, вы нарабатываете мускулатуру и развиваете свою силу. При этом, в обычной жизни вам, скорее всего, никогда не понадобится навык жима от груди сам по себе. Тем не менее, вы будете намного более сильными и готовыми к любым нагрузкам. Подобным же образом, формальная медитация — это упражнение по развитию навыков, которые мы можем затем использовать в жизни.

Переход от формальной практики к неформальной

Самый важный момент в формальной практике — это её последние мгновения, когда вам нужно переходить от сидячей медитации к следующим делам дня. Вам не обязательно «выносить» из медитации то, что вы там обнаружили, но те состояния сосредоточения, ясности, покоя, прозрачности восприятия, которые вы в результате практики усилили — нет никаких причин терять их при переходе к вашим следующим делам.

- Осознайте в конце медитации, какие позитивные состояния сознания есть у вас в этот момент.

Если вы сидите с закрытыми глазами — откройте их.

Если сидите с открытыми — сознательно сфокусируйте на чём-то.

В этих действиях, постарайтесь не потерять той осознанности, которую вы наработали за время формальной практики.

Теперь, попробуйте встать, не теряя этих состояний ума. Сделайте несколько шагов.

Попробуйте выполнить следующее действие, всё так же сохраняя эти качества ума.

Отследите, в какой момент и из-за чего осознанность начнёт растворяться?

Итак, в формальной медитации мы нарабатываем те навыки осознанности, которые потом можем использовать в жизни. По мере развития этих навыков, мы начинаем чувствовать и воспринимать больше, мыслить чётче, жить ярче, яснее переживать свои эмоции и лучше сохранять контакт с реальностью.

Тем не менее, осознанность продолжает мерцать, словно свеча на сквозняке. Она то появляется, то исчезает. Мы то пробуждаемся, то засыпаем. Чтобы пробуждаться чаще, нам нужны триггеры осознанности, или «будильники».

Триггеры осознанности в повседневной жизни

Триггеры осознанности — это всё то, что помогает нам «пробудиться» и вновь войти в сознательный контакт со всем, что происходит внутри и снаружи нас. Это то, что или напоминает нам об осознанности, или помогает её сохранять.

- 1. Важный триггер, о котором мы уже сказали — это регулярная практика формальной медитации. Даже если вы медитируете только 5−10 минут в день, но делаете это каждый день, такая практика даёт безусловный прирост внимательности и осознанности в течение дня.

- Карточки, которые вы носите с собой, с такими словами и фразами, которые помогают вам помнить об осознанности.

- Например, это могут быть вопросы: «Что я чувствую?», «Что в голове?», «Что вокруг?».

Или это могут быть советы: «Дыши», «Чувствуй тело».

Или же это могут быть любимые цитаты, хорошие фразы, и так далее.Те же самые карточки, которые расставлены по дому в любых частых местах: у чайника, у зеркала в ванной, на двери туалета, на входной двери квартиры, на рабочем столе, на кромке монитора компьютера, и так далее.

- «Напоминалки» на телефоне. Мобильный телефон — это предмет, который почти всегда с собой. Можно поставить несколько будильников, можно включить случайные напоминания в течение дня — только не переусердствуйте, частая вибрация или звонки могут начать раздражать.

- Значимая фраза или символ на «рабочем столе» компьютера.

- Любые браслеты, кольца, верёвочки, узелки, временные татуировки. «Каждый раз, когда я вижу это кольцо, я вспоминаю про дыхание».

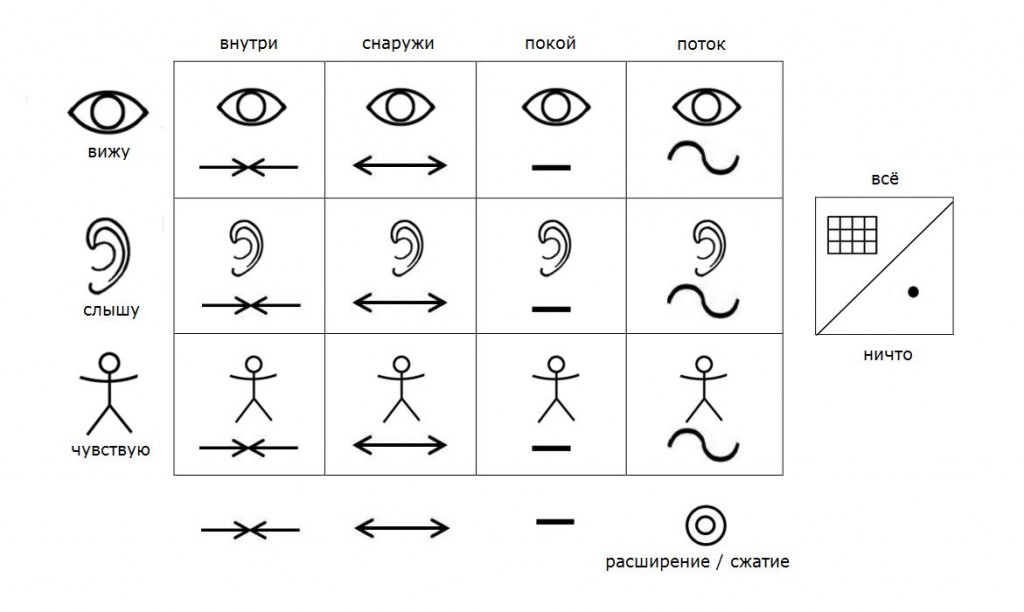

2. Чаще возвращаемся вниманием к ощущениям тела. Простой вариант — вспоминать про позу нашего тела. Это значит в любой момент времени, когда вы про это вспоминаете, осознайте те ощущения, которые предлагает вам тело в той позе, в котой оно находится в этот момент.

- Вы сидите?

Как это ощущается, не на уровне образа («я сижу на стуле»), но именно на уровне чувствования физических ощущений?

Вы идёте? Как ощущается эта вертикальность, выпрямленность, неустойчивость?

Вы лежите?

Вы ссутулены? У вас расправлены плечи?

Что происходит с руками? С челюстями?

Внимание к телу, внимание в теле — первая ступенька к осознанной жизни.

3. Частный случай внимания к телу, и при этом важнейшая самостоятельная практика сама по себе — внимание к дыханию. Эта практика предполагает как можно более частое возвращение вниманием к ощущениям от дыхания.

- Чем бы вы не занимались в этот момент (если только вы не управляете сложной техникой), если вы вспомнили про дыхание — переведите внимание на эти ощущения и побудьте с ними на протяжении одного вдоха, и одного выдоха.

Только один вдох. Затем продолжайте заниматься тем, чем занимались. Если вы чувствуете, что хотите, можете, готовы понаблюдать за дыханием чуть дольше — на здоровье! Это могут быть и три, и девять вдохов и выдохов.

При этом мы не просто сознаём своё дыхание, не забываем о нём, дополняем этими ощущениями нашу жизнь в этот момент, но и берём жизнь в свои руки. Дело в том, что такое внимание к дыханию активирует парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за расслабление и выход из стресса, за восстановление энергии, за сознательную (не импульсивную, не эмоциональную) обработку входящих данных.

Важно, что мы при этом не пытаемся дышать каким-то специальным образом. Когда мы переводим внимание на дыхание, мы просто ощущаем всё то, что возникает естественным образом со следующим вдохом, и следующим выдохом.

4. Россыпь таких моментов внимания к дыханию в течение дня создаёт краткие мгновения перерыва и передышки, в прямом смысле слова, в потоке ежедневных дел. И важный ключик здесь не только в дыхании, но и в самой передышке. Ещё один прекрасный метод активизации осознанности в повседневности — делать паузы.

Невозможно научиться осознанному действию, если прежде всякого действия мы не умеем просто быть. Если вместе со всяким действием мы не умеем просто быть. Спокойно и внимательно присутствовать в происходящем.

Собственно, этим мы и занимаемся в практике медитации — культивируем навык сознательного присутствия во всём что происходит, не пытаясь это удержать, оттолкнуть или подавить. Поэтому можно смело относиться к таким паузам в течение дня как к мини-медитациям. Не важно, в какой позе, не важно, с открытыми глазами или с закрытыми.

- Делайте перерывы в течение дня, перерывы в потоке дел, и слушайте время. Просто будьте.

Несколько мгновений, минуту, несколько минут просто присутствуйте в потоке изменений — вокруг вас возникают и исчезают звуки, меняется картинка перед глазами…

Внутри вас возникают и исчезают образы и мысли, очередной выдох сменяет очередной вдох…

На несколько минут, просто будьте, с полной ясностью и покоем.

Один, два, пять, десять раз в день.

5. Используем внешние средства напоминания. Внешние средства — это любые вещи и предметы, которые могут напоминать вам быть осознанными. Здесь подходят любые средства, перечислим лишь самые очевидные:

Подходите к этому творчески, придумывайте то, что работает именно для вас! Изобретайте!

6. Используем действия-якоря. В предыдущем способе мы использовали какие-то предметы, которые напоминали бы нам про осознанность, здесь же мы «привязываем» вспоминание к каким-то определённым действиям в течение дня. Важно, чтобы это действие было простым, не сильно частым, и не сильно редким. Идеальный случай — это когда вы выполняете это действие 4−5 раз в день.

Например,

- «каждый раз, когда я выхожу из дома», «каждый раз, когда иду по лестнице», «каждый раз, когда открываю дверь», «каждый раз, когда я кладу трубку», «каждый раз, когда я подхожу к кофемашине»…

включается осознанность к телу, к тому, что происходит вокруг и внутри.

Создавайте утром намерение использовать сегодня именно это действие-якорь. Выбирайте что-то одно. Как только внимание к этому действию становится автоматическим, выбирайте другой якорь. Если хотите более формального подхода — выбирайте одно такое действие на неделю. Скажем, «на этой неделе я включаю осознанность каждый раз, когда вижу зеркало».

Любые действия могут быть мини-медитациями. Когда мы не используем действие как напоминание про осознанность, но собственно практикуем «жизнь как медитацию», выполняя эти действия как своего рода формальную практику.

Мыть посуду, чистить зубы, шнуровать ботинки, ждать, пока загрузится компьютер или закипит чайник, заправлять кровать, обедать — всё это может быть примером таких действий.

Любой навык развивается через внимательное повторение. Если мы хотим возвращаться вниманием к своим действиям в течение дня, то максимально эффективным тренажёром будет такое действие или дело, которое удовлетворяет нескольким условиям:

- Оно повторяется несколько раз в день. Если это что-то, что происходит постоянно, то мы просто не будем вспоминать про осознанность. Если это что-то, что происходит слишком редко, то опять же, мы хуже сможем вспоминать быть внимательными. Нам нужно что-то, что повторяется, скажем, пять-шесть раз в день.

- Оно повторяется регулярно, скажем, каждые несколько часов.

- Оно длится некоторое время, не слишком долго (внимание устанет), но и не слишком коротко (внимание не успеет утвердиться).

- Это что-то, что мы активно делаем, это некий процесс, который может происходить как на «на автомате», так и сознательно.

- Оно приносит удовольствие. Важно, чтобы выбранное в качестве «тренажёра осознанности» действие было приятным, поскольку осознанность тогда запускает петлю позитивной обратной связи: чем более внимательны мы к этому процессу, тем больше удовольствия мы от этого получаем, и тем более внимательными нам хочется быть.

Как один из возможных примеров: всем этим условиям идеально удовлетворяет питание.

Практика осознанного питания

Как правило, это приятный активный процесс, некое действие, которое мы регулярно совершаем в течение дня, и каждый раз — какое-то относительно продолжительное время.

На что обращать внимание во время еды?

Как и всегда с практиками внимательности, это значит, что в момент принятия пищи наше внимание находится полностью в этом процессе. Выражение «когда я ем — я глух и нем» появилось не случайно, ведь это правило помогает осознанности.

- Когда я ем, моё внимание полностью направлено на вид, запах, ощущение в руках от столовых приборов или кружки, вкус и текстуру еды. Внимание не в мыслях, не в разговоре, не в планах, не где-то ещё. Оно — во всех тех сенсорных событиях, которые связаны с процессом еды. Да, и в звуках тоже, например, в хрусте корочки вкусного хлеба. В ощущениях на языке. В разнице вкуса в начале пережёвывания, в середине, и в конце. В ощущении от проглатывания очередной порции. В ощущениях в животе.

Какие ещё могут быть действия-медитации?

Короткие перекусы и чай/кофе

- Удобно, что на такие задачи не нужно тратить слишком много времени, и можно полностью присутствовать в этом процессе от начала до конца.

Яблоко — замечательно, но точно так же подходит и печенье, и бутерброд. То же самое — с кружкой чая или кофе. Ощущения в руках, ощущения во рту, вид, вкус и запах. Ощущение от пережёвывания и проглатывания.

Водные процедуры — душ, чистка зубов, мытьё посуды.

- Мытьё посуды вообще часто приводят в пример, когда говорят про осознанность в повседневности. Настолько часто, что исследователи решили проверить, что даёт такое «мытьё посуды как медитация».

В этом научном эксперименте студентов поделили на две группы, и одной дали просто помыть посуду, а другой предложили делать это с вниманием к происходящему. Те студенты, которым предложили осознанное мытьё посуды, сообщали потом о том, что субъективно время пролетело быстрее, и им было интереснее, чем их «неосознанным» коллегам.

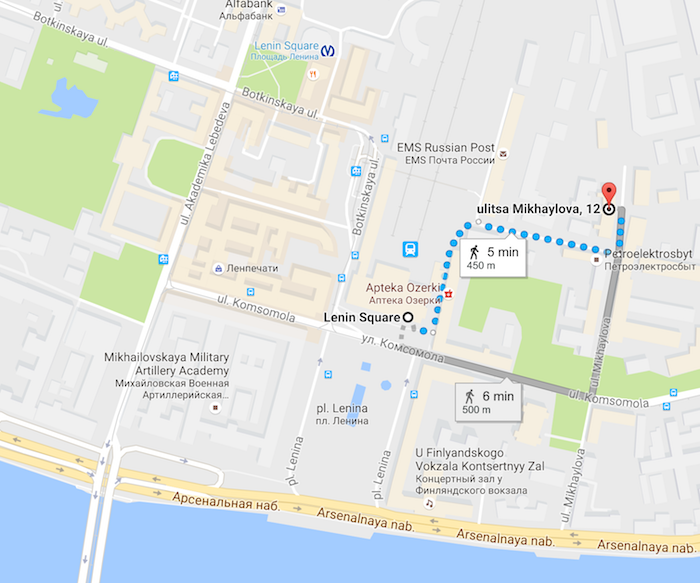

Пешие прогулки

- Пешие прогулки — отличный способ развивать осознанность. Это и ощущения в теле, и запахи, и погодные условия (ветер, тепло, холод, дождь, солнце), и перенос веса с ноги на ногу, и внимательность ко всему окружающему. Это могут быть как специальные прогулки-медитации, так и пешие прогулки по необходимости.

Скажем, каждое утро вы идёте от дома до машины, или до метро, и знаете, что это именно то самое время, которое только для вас, только для медитации, только для исследования своих ощущений и окружающего мира такими, какие они есть именно в это утро.

Физическая активность

- Бег, йога, зарядка, растяжка, даосские практики и боевые искусства, подтягивания и отжимания. Все эти действия можно делать осознанно, с полным вниманием к возникающим явлениям.

Преимущество физической активности в том, что это динамические изменения ощущений в теле, и их достаточно легко можно

отслеживать и сознавать. Есть исследования, показывающие, что если мы направляем внимание на ощущение в мышцах при выполнении силового упражнения, то эта мышца развивается лучше, чем если мы в этот момент слушаем музыку, подкаст, или смотрим эпизод любимого сериала.

Если мы создаём для себя в течение дня несколько таких больших «осознанных практик», выполняем ежедневную формальную практику, и вдобавок используем напоминания и «якоря» осознанности, то мы уже, по определению, проводим день в присутствии, сосредоточении, ясности и балансе.

Распорядок дня

В практике очень помогает порядок и распорядок. Если у вас он в жизни есть — прекрасно, используйте его, чтобы подкреплять осознанность.

Каждое утро после туалета вы идёте чистить зубы? Замечательно, это значит, у вас есть порядок дня.

Каждое утро перед душем вы ставите чайник? Прекрасно, значит, вы можете использовать этот распорядок как опору для практики.

Вам не нужно думать о последовательности действий. Это церемония, последовательность действий в которой вам понятна. Вы можете перевести внимание на что-то другое — на то, что вы присутствуете во всех этих действиях через ваши органы восприятия в каждый новый момент. Тот же принцип работает и для формальной практики медитации.

Чёткое понимание места и времени практики: «вот моя подушка в углу, и вот моё время — полчаса до завтрака» помогает в том, чтобы сделать её регулярной.

Распорядок дня хорошо подкреплять ритуальным началом и завершением дня. Как обычно вы открываете день? Как вы его завершаете? Здесь нет каких-то конкретных практик. Это может быть осознанное потягивание в кровати утром, и пожелание всем родным и близким здоровья и счастья перед сном. Это может быть настройка на день с помощью определённых фраз, и окончание дня перепросмотром в памяти ярких событий этого дня. Это может быть внимание к дыханию или позе тела сразу после пробуждения, и наблюдение за дыханием в момент перехода ко сну. Это может быть намерение на день, и оценка прошедшему дню.

Это может быть и должно быть что-то ваше, своё, поэтому придумывайте свой способ открывать и закрывать каждый день, экспериментируйте, практикуйте. Это реально работает!

Ритуал

Смежная с предыдущей тема — это ритуал. Жизнь как ритуал, действия как ритуал, как церемония осознанности. Ритуал — это не что-то религиозное, мистическое. Это просто действие, выполняемое с определённым намерением и отношением.

Если вы сейчас сидите, читая эти слова за компьютером — попробуйте «сидеть как ритуал» и «читать как ритуал»…

Чувствуете, всё дело в отношении к происходящему? Церемония осознанности — это значит выполнение любого действия с чувством, с толком, с расстановкой. С распорядком, о котором говорилось выше. С пониманием ценности и значимости всего этого.

Каждое утро после пробуждения я чищу зубы. Каждое утро до завтрака я сажусь в медитацию. Каждый раз перед едой я делаю три осознанных дыхания. Каждый день после работы я иду по улице до метро…

Для большинства из нас, день удобно наполнен такими действиями, сделать которые ритуальными — а значит, осознанными — может именно особое к ним отношение.

Какое это отношение? Ритуальное. Для каждого это может значить что-то своё.

Дзэнский учитель Тхить Нят Хань предлагает представлять, что мы ходим не по тротуару, а по лепесткам живых цветов. Или что мы моем не посуду, а статуэтки будд. Ключ здесь — не в замене реального воображаемым, а в изменении нашего отношения к этим действиям.

- Как бы я ходил, если бы и правда под ногами был ковёр из живых цветов?

Как бы я мыл тарелки, если бы это и правда были статуэтки Будды или фотографии моих родителей?

Прямо сейчас, попробуйте выполнить любое действие как ритуал, почувствуйте вкус этого отношения.

Экспериментируйте, придумывайте свои способы жизни-как-ритуала. Возможно, это понимание того, что каждый момент — уникальный, и больше никогда не повторится. Возможно, это ощущение благодарности за жизнь, проявляющееся через любое наше действие. Возможно, это что-то ещё.

Экспериментируйте, придумывайте свои способы подкрепления осознанности в повседневной жизни. Возможно, вам помогут какие-то из тех идей, которые я описал в этой статье. Или же вы поймёте, что для вас работает что-то другое — прекрасно!

Пусть увеличение степени осознанности пойдёт на благо вам, и всем тем, с кем вы в жизни соприкасаетесь.

Раз в неделю иметь возможность практики в группе понимающих людей, иметь возможность выучить новые техники, и обсудить интересующие вопросы — бесценно!

Раз в неделю иметь возможность практики в группе понимающих людей, иметь возможность выучить новые техники, и обсудить интересующие вопросы — бесценно!