18 научных причин попробовать медитацию доброжелательности уже сегодня

Когда говорят про то, какие эффекты медитация оказывает на наше благополучие, мозг, здоровье и отношения, чаще всего имеется в виду или практика осознанности (скажем, сканирование тела), или практика сосредоточения (скажем, наблюдение за дыханием). Тем не менее, если мы понимаем, как работает медитация, то с этой точки зрения не столь важно, что именно вы берёте в качестве объекта для наблюдения: это может быть как-то, что происходит в этот момент само по себе — тело и дыхание, внешние звуки, внутренний монолог, — так и то, что вы намеренно создаёте — например, визуализация образов и повторение про себя определенных фраз.

В медитации доброжелательности (её ещё называют практикой «любящей доброты», метты

Почему я написал, что с точки зрения эффектов практики не столь важно, создаём ли мы намеренные мысли и образы, или удерживаем внимание на том, что возникает спонтанно? Дело в том, что при выполнении любой медитации мы развиваем несколько ключевых навыков:

1. Навык сосредоточения, то есть направления и удерживания внимания. Так, мы можем направить внимание на естественные ощущения дыхания, и не терять их из фокуса, а можем направить внимание на фразы, которые намеренно генерируем в уме. В обоих случаях нам необходимо уметь сосредотачиваться.

2. Навык сенсорной ясности, то есть чёткость распознавания и отделения мыслей от физических ощущений, телесных эмоций от визуальных образов, и так далее. Очевидно, что этот навык при намеренной культивации мыслей и образов может развиваться ещё более эффективно, чем при отмечании спонтанно возникающих мимолётных мыслей.

3. Навык равностности, то есть способность отделения себя от своих эмоциональных реакций на происходящее таким образом, что вы всё лучше начинаете воспринимать происходящее как оно есть. Говоря проще, вы всё легче отпускаете то, что проходит, не привязываясь к приятному, и не сопротивляясь неприятному. Этот ключевой навык позволяет, в совокупности с сосредоточением и сенсорной ясностью, действительно проживать каждое мгновение на 100%.

Именно поэтому для меня не так удивительно было узнать, что исследователи обнаружили все те же эффекты от практики доброжелательности, как и от практики осознанности.

Это важно ещё и потому, что разным людям подходят разные практики, и кто-то может видеть гораздо больше смысла в визуализации свечения доброго сердца, чем, скажем, в наблюдении за дыханием.

Итак, что же говорит нам наука про медитацию доброжелательности?

Эмма Сеппала, PhD, научный директор Центра исследований сострадания и альтруизма университета Стэнфорда (Stanford University’s Center for Compassion and Altruism Research and Education), частый автор Harvard Business Review, Psychology Today, Huffington Post и Scientific American Mind, у себя в блоге составила хорошую подборку из 18 научных исследований эффектов практики доброжелательности.

Благополучие

- 1. Повышает количество позитивных эмоций и снижает количество негативных

В важном исследовании, Барбара Фредериксон с коллегами (Fredrickson, Cohn, Coffey, Pek, & Finkel, 2008) обнаружила, что практика медитации дружелюбия в течение 7 недель повышала ощущения любви, радости, цельности, благодарности, гордости, надежды, интереса и благоговения. Эти позитивные эмоции впоследствии влияли на широкий спектр персональных ресурсов (таких как осознанность, цель и смысл жизни, социальная поддержка, снижение болезненных симптомов

2. Повышает тонус вагуса (блуждающего нерва), что приводит к усилению позитивных эмоций и чувства социальной связи

Исследование, которое провели Кок с коллегами (Kok et al (2013)) показало, что у группы людей, практикующих медитацию доброжелательности, количество позитивных эмоций было больше, и этот эффект исследователи связали с базовым уровнем тонуса блуждающего нерва — физиологического маркера чувства благополучия.

Здоровье

- 3. Снижает силу мигреней

Недавнее исследование Тонелли с коллегами (Tonelli et al, 2014) продемонстрировало быстрый эффект короткой интервенции с помощью медитации доброжелательности по снижению боли при мигрени, и растворению эмоционального напряжения, связанного с хроническими мигренями.

4. Снижает симптомы хронической боли

Провели пилотное исследование пациентов с хронической болью в пояснице. Пациентов разделили случайным образом на тех, кому прописали медитацию доброжелательности, и тех, кому прописали стандартные методы лечения. Группа практикующих медитацию доброжелательности показала большее снижение боли, гнева и психологического дистресса, чем контрольная группа (Carson et al., 2005).

5. Снижает симптомы ПТСР (посттравматического стрессового расстройства)

Кирни с коллегами провели исследование (Kearney et al, 2013), в котором обнаружили, что курс из 12 недель медитации доброжелательности существенно снизил симптомы ПТСР и депрессии у ветеранов, диагностированных ПТСР.

6. Снижает симптомы расстройств шизофренического спектра

Также, пилотное исследование Джонсона с коллегами (Johnson et al., 2011) проверяло эффективность медитации доброжелательности с людьми, страдающими от расстройств шизофренического спектра. Обнаружили, что практика медитации доброжелательности вела к снижению негативных симптомов и усилению позитивных эмоций и психологического восстановления.

Эмоциональный интеллект

Мы знаем, что-то, что мы делаем в жизни, формирует наш мозг. Не удивительно поэтому, что регулярная практика доброжелательности активирует и укрепляет те области мозга, которые отвечают за эмпатию и эмоциональный интеллект.

- 7. Активирует эмпатия и эмоциональный процессинг в мозге

Связь медитации доброжелательности и этих процессов в мозге была показана в исследовании самой Эммы Сеппалы с коллегами (Hutcherson, Seppala & Gross, 2014) а также независимо в работе другой группы учёных (Hoffmann, Grossman & Hinton, 2011).

8. Повышает количество серого вещества в тех областях мозга, которые связаны с регуляцией эмоций:

Leung et al (2013); Lutz et al (2008); Lee et al (2012).

Регуляция стрессового отклика

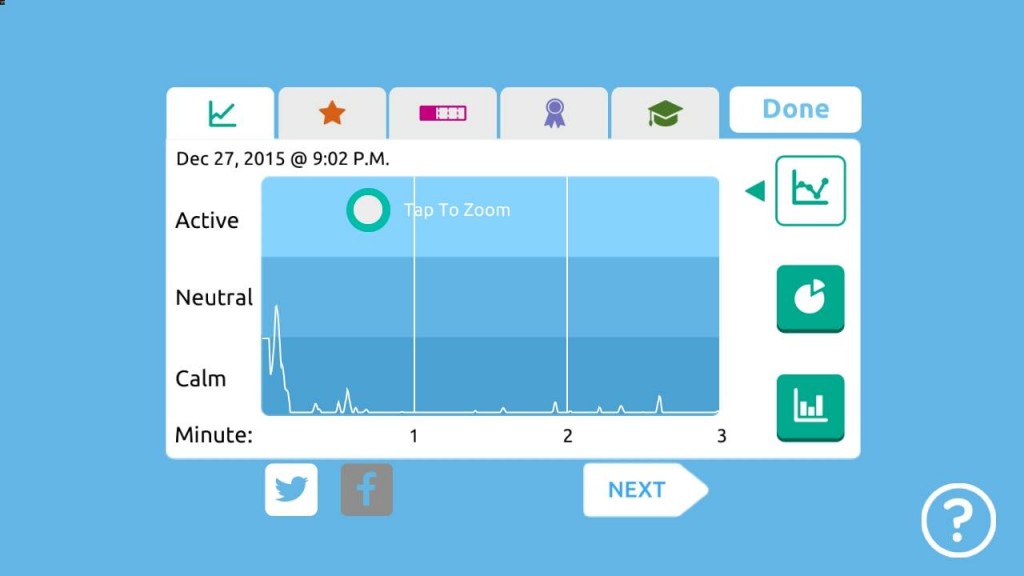

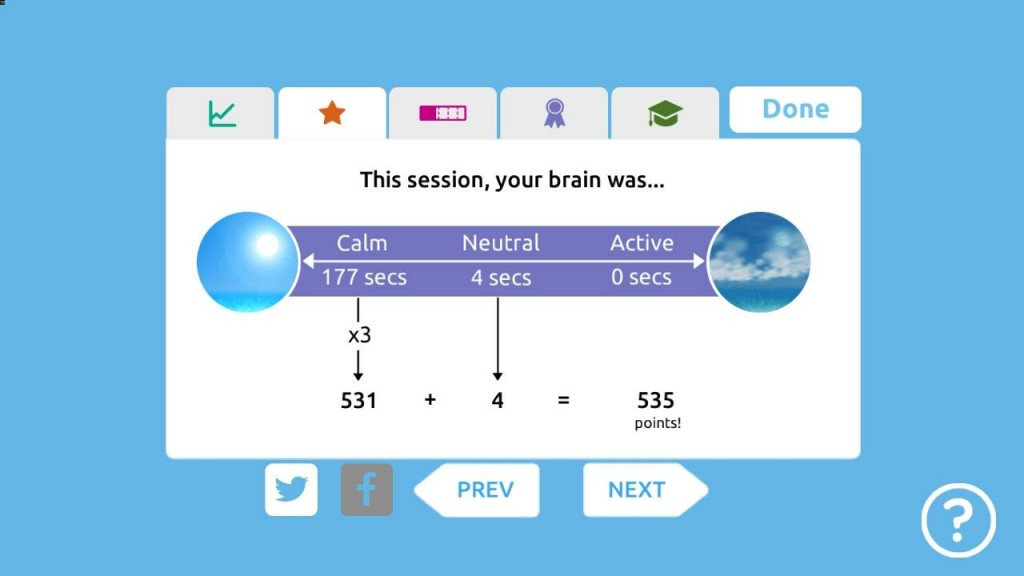

- 9. Усиливает дыхательную синусовую аритмию

Всего 10 минут медитации доброжелательности оказывают быстрый расслабляющий эффект, что видно по повышению синусовой аритмии дыхания и замедленному ритму дыхания. Респираторная синусовая аритмия является показателем качества работы парасимпатической нервной системы (то есть вашей способности входить в состояния расслабления и восстановления сил) (Law, 2011).

10. Снижает скорость сокращения длины теломеров — биологического маркера старения

Учёные открыли, что стресс снижает длину теломеров (защитных «колпачков» на концах наших хромосом). Длина теломеров ассоциируется с биологическим старением организма — чем они короче, тем организм старше. Так вот, стресс «изнашивает» организм, тогда как у женщин, практикующих медитацию доброжелательности, как обнаружили Hoge et al (2013), длина теломеров была больше, чем у контрольной группы соответствующей им возрастной категории!

Улучшение социальных связей

- 11. Делает практикующих более помогающими

Медитация доброжелательности усиливает позитивные межличностные отношения и эмоции. Например, в одном исследовании (Leiberg, Klimecki and Singer, 2011) изучали эффекты медитации доброжелательности на про-социальное поведение и обнаружили, что в игровом контексте группа практикующих показала более помогающее отношение, чем контрольная группа.

12. Повышает сострадание

В недавнем мета-анализе интервенций на основе осознанности (MBIs), исследователи пришли к заключению, что медитация доброжелательности — возможно, наиболее эффективная практика развития эмпатии (Boellinghaus, Jones & Hutton, 2012)

13. Повышает эмпатию

Похожим образом, Klimecki, Leiberg, Lamm and Singer (2013) обнаружили, что тренировка в практике медитации доброжелательности повышает эмпатический отклик участников на трудности других людей. Интересным образом, также усиливались и позитивные эмоциональные переживания, не смотря на свидетельствование трудностей других людей.

14. Снижает предубеждения по отношению к другим

Недавнее исследование (Kang, Gray & Dovido, 2014) показало, что после шестинедельного курса медитации доброжелательности у участников понизились скрытые предубеждения по отношению к меньшинствам, по сравнению с контрольной группой.

15. Усиливает ощущение социальной связи

Кок и коллеги обнаружили, что те участники интервенций с использованием медитации доброжелательности, которые рассказывали о росте переживания позитивных эмоций, также сообщали и об усилении восприятия социальной связанности (Kok et al, 2013).

Развивает любовь к себе

Скольким из нас знакома самокритика и низкая самооценка? Сколько из нас не заботится о себе так хорошо, как следовало бы?

- 16. Снижает самокритику

Шахар с коллегами обнаружил (Shahar et al, 2014), что практика медитации доброжелательности оказалась эффективной для самокритичных людей: они сообщили об ослаблении самокритики и снижении депрессивных симптомов, а также о росте сострадания по отношению к себе и усилении позитивных эмоций. Эти изменения сохранялись и через 3 месяца после окончания тренинга.

Имеет быстрый и долгосрочный эффект

Важно, что медитация доброжелательности имеет быстрый удовлетворяющий эффект, но также влияет и на самоощущение человека в долгосрочной перспективе.

- 17. Оказывает позитивный эффект даже в малых дозах

Ещё в одном исследовании Эмма Сеппала с коллегами увидели эффект от короткой интервенции — от менее чем 10-минутной практики медитации доброжелательности (Hutcherson, Seppala and Gross, 2008). По сравнению с близкой по всем параметрам контрольной группой, всего несколько минут медитации доброжелательности повысили ощущение социальной связи и позитивного отношения к незнакомым людям.

18. Обладает длительным эффектом

Кон с коллегами обнаружили (Cohn et al, 2011), что 35% участников интервенции с использованием медитации доброжелательности, которые продолжили ежедневную медитацию, ощущали более сильные позитивные эмоции и через 15 месяцев после интервенции, причём сила эмоций оказалась прямо пропорциональна длительности ежедневных медитаций.

Вот такие исследования и открытия перечисляет Эмма Сеппала в своём блоге, и возможно, что это станет для вас достойной причиной попробовать медитацию доброжелательности, или метты, или любящей доброты, — уже сегодня!

В конце концов, даже безо всяких исследований, пожелать счастья и здоровья окружающим вас людям — просто приятно!

Ещё один образ: один камень весом в сто килограмм вас может раздавить, но пять камней по двадцать килограмм вы уже сможете выдержать, пусть и с трудом.

Ещё один образ: один камень весом в сто килограмм вас может раздавить, но пять камней по двадцать килограмм вы уже сможете выдержать, пусть и с трудом.