Эта статья на основе видеовстречи посвящена наблюдению за тем, что постоянно возникает в поле нашего внимания.

Можно ли участвовать в этом созидательно? Мы рассмотрим три созидающих намерения, которые создают важные акценты, и этим помогают взаимодействовать с происходящим.

Редактор: Анастасия Гребенщикова

Фундамент: заметить то, что происходит сейчас

Любое новое основывается на чём-то, на фундаменте. «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем…» — технически так не работает (прим. — строка из международного пролетарского гимна Интернационал).

Может и неплохо, как фантазия. Но пока мы находимся в мире причин и следствий, это не работает: есть что-то, из чего делается что-то следующее, и так далее. Поэтому первый шаг в созерцательных практиках — это распознавание того, что сейчас есть, с чем я имею дело. Что за «конструктор LEGO» у меня в руках, с чем я могу строить что-то дальнейшее?

1. Первый шаг — заметить контент переживаний

То, что происходит с нами ежесекундно:

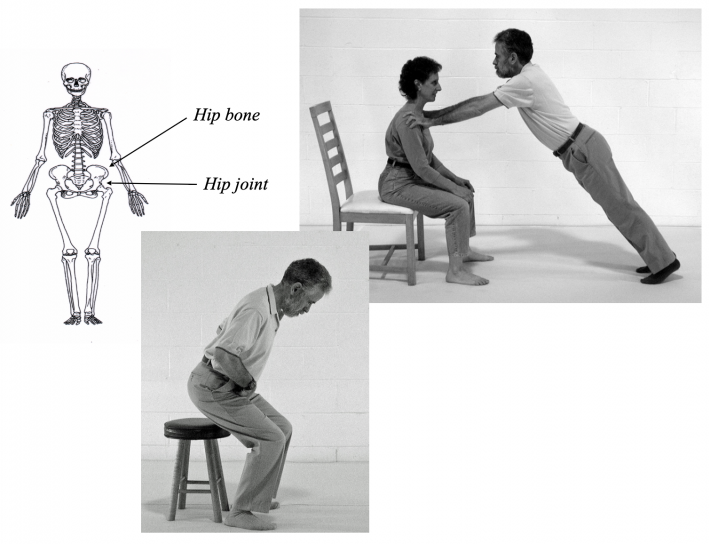

Телесно. Охватите вниманием всю совокупность ощущений: от дыхания, касания ткани с кожей — где-то более плотно, где-то более свободно, воздушно. На открытых участках кожи, может быть, чувство ветерка, прохлады или теплоты. Плотность, пульсация, покалывание, рыхлость, просторность, сжатие, натяжение и др. Давление вниз в местах опоры на поверхности стула, пола, земли. Ощущение собственной весомости, чувство опоры — это ресурсная техника сама по себе. Об этом много в первых записях с практиками.

Как ощущается поза, если взглянуть на неё, как на совокупность напряжений и расслаблений? Заметьте, как ваши руки и ноги лежат там, где они лежат. Попробуйте охватить вниманием всю совокупность ощущений тела целиком — от стоп до макушки.

Аудиально. Сохраняя контакт со всеми физическими переживаниями заметьте, что есть и остальное — звуки, мысли. Может быть, вокруг вас сейчас тихо или, наоборот, громко. Отметьте окружающие звуки, мысли или тишину.

Визуально. Обнаружьте картинки, визуальное пространство перед глазами — не имеет значения, открыты они или закрыты. Даже с закрытыми глазами что-то происходит или может происходить. У визуального экрана есть свои границы: справа и слева, сверху и снизу. Отметьте всё, что попадает в ваш визуальный экран.

Перечисленное выше — наш фундамент. То, что происходит сейчас. Но происходит не только это. Есть ещё то состояние, с которым мы воспринимаем всё происходящее.

2. Второй шаг — заметить контекст переживаний

То состояние, с которым или из которого мы всё это воспринимаем.

Определите состояние по трём категориям:

Состояние тела: собрано, разобрано, разбито, в тонусе, сонно, бодро, подавленно, воодушевлённо, возбужденно, спокойно и др. Подберите пару слов, которые максимально точно описывают ваше телесное состояние сейчас.

Состояние ума: тоже собрано, разобрано, затуманено, прозрачно, включённо, отлетевше, тихо, прозрачно, куча мыслей, суетливо, раздёргано, покладисто, спокойно и др. Какое-то качество внимания, качество ума сейчас. Это один из самых важных фильтров.

Эмоциональное состояние: с каким всё это оттенком, вкусом, жёстко это или мягко. Смотрю на происходящее, как злой учитель на плохо ведущий себя класс? Или как родитель с тёплым сердцем, который смотрит на играющего ребёнка. Может быть, как исследователь, бесстрастный ученый, подсчитывающий цифры. Какой привкус у вашего отношения: радостно, грустно, подавлено, с интересом, раздражением, унынием, состраданием и др.

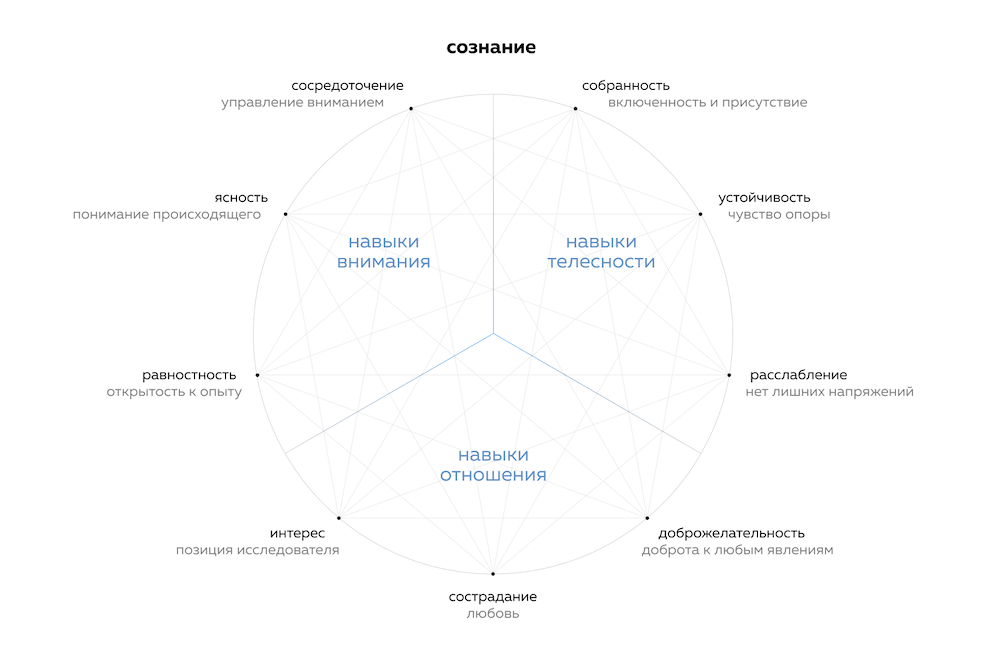

Три конструктивных намерения: как к этому относиться

Итак, ощущения в теле, звуки, картинки, состояние — это то, что у нас есть. То, с чем мы имеем дело. Что мы можем сделать с этим из созидательной позиции?

Есть три созидающих намерения:

1. Быть в контакте — добавить внимательности к происходящему.

Насколько я уделяю внимание тому, что со мной происходит? Насколько я в контакте с этим? Если я сейчас в контакте с телом, окружающими звуками, визуальным полем перед глазами, то вскоре удастся обнаружить: что-то постоянно происходит, возникает новое. Вдох сменяется выдохом, возникают какие-то новые ощущения, звуки и так далее. На прошлых встречах мы делали акцент на открытости, восприимчивости, свежести, сознании новичка.

«Я хочу присутствовать в собственной жизни. Я хочу уделять внимание тому, что со мной происходит. Разворачиваться к этому навстречу».

Заметьте, что у этого есть предшествующее намерение. То есть импульс «быть в контакте». И это очень важно — генерировать это намерение. Замечайте этот импульс или сопротивление ему.

2. Позволять происходить — разрешить себе чувствовать всё происходящее. Опять же, позволить — это очень сложно. Получается по-разному. Но мы можем раз за разом генерировать такое намерение.

«Я пробую смотреть на ощущения в теле, возникающие эмоции и мысли из такой позиции, в которой я позволяю этим мыслям крутиться, этим эмоциям гулять в теле. Такими, какие они есть. Я не запираю это внутри себя».

3. Культивировать сострадание — сверить то, через какую призму я смотрю на всё это. Хорошая окраска здесь — это мягкость, сострадательность, доброта, дружелюбие, интерес. В том, что я сейчас испытываю, может быть много дискомфорта, болезненности, сложности. Тревога, неопредёленность, страдания от картинок, новостей в мире.

«Насколько я могу встречать внутри себя всё это с мягкостью и добротой? Если я резко хватаю или отбрасываю острый осколок стекла, есть шанс пораниться. Если я касаюсь его мягко, держу в ладони, то это намного менее болезненно».

Мы можем генерировать внутри себя новый импульс, чтобы самим себе делать легче, а не сложнее. Через мягкость восприятия, через самосострадание. Насколько в этот момент я зажимаюсь, замораживаюсь, ощетиниваюсь. Или я могу дышать, быть мягким, сострадательным. Относиться к этой мысли, фразе, ощущению, как мать, которая держит новорождённого ребенка. Или словно в руках крохотный щенок или котёнок.

Всё время происходит что-то новое, так или иначе. Всё время есть поток событий — внутренних, внешних. И вместе с этим потоком событий я могу вкладываться в то, чтобы усиливать эти три намерения. Вспоминать про них чаще, удерживаться в намерениях дольше.

Быть в контакте с происходящим, позволять себе это чувствовать и относиться к этому мягче, теплее — вот три конструктивных созидающих намерения, которые мы можем генерировать постоянно, регулярно вспоминая про них.